Seit 2021 gehören die jüdischen Monumente in den Städten Mainz, Worms und Speyer zum UNESCO-Weltkulturerbe. Als einzige deutschlandweit! Ich habe mich mit Gästeführern auf Spurensuche in Worms und Mainz begeben, um mehr über die jüdische Geschichte dieser sogenannten SchUM-Stätten zu erfahren.

Worms – Kleines Jerusalem am Rhein

Meine Reise beginnt mit der Führung UNESCO-Welterbe – die jüdischen Monumente in Worms, die einen kompakten Einblick in die jüdische Geschichte der Stadt gibt. Der Treffpunkt ist bei der Synagoge, wo auch schon die Gästeführerin Karin Kissel auf mich wartet. Weitere Stationen sind das Raschi-Haus sowie die Mikwe, die aufgrund von Sanierungsarbeiten leider aktuell nicht zugänglich ist, und weiter durch die Judengasse und schließlich zum jüdischen Friedhof Heiliger Sand. Warum Worms auch als kleines Jerusalem galt, wird im Laufe der Führung schnell deutlich. Aufgrund der vorteilhaften Lage am Rhein haben sich schon früh jüdische Händler hier angesiedelt. Zudem haben viele jüdische Schriftgelehrte in Worms gelebt und gewirkt, wie etwa Raschi, der uns später nochmal begegnen wird. So entwickelte sich die Stadt vor allem zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert zu einem geistigen als auch kulturellen jüdischen Zentrum, wovon heute noch viele Monumente zeugen. Zusammen mit Mainz und Speyer bildete Worms einen gemeinsamen Verbund, der als das Zentrum des aschkenasischen, also des deutschen, Judentums galt.

Die Synagoge – Wo jüdische Tradition wieder gelebt wird

Für mich ist es jedes Mal etwas Besonderes eine Synagoge zu betreten. Das liegt daran, dass die meisten von ihnen in der Reichspogromnacht 1938 zerstört und oftmals nicht mehr aufgebaut wurden. Diesem Schicksal entging auch die Wormser Synagoge nicht, deren frühester Beleg auf einer Stiftungstafel bis ins Jahr 1034 reicht. Trotz der Rettungsversuche einer engagierten jüdischen Lehrerin mit dem Namen Herta Mansbacher konnte die Zerstörungswut der Nationalsozialisten nicht aufgehalten werden. Ende der 1950er Jahre hat man mit dem Wiederaufbau der Synagoge begonnen. Dabei konnten sogar einige erhaltene Originalfragmente wiederverwendet werden.

Gespannt nehme ich auf einer Holzbank Platz und lausche den Geschichten, die unsere Gästeführerin über diesen Ort zu berichten weiß. Wechselvolle Geschichten von bischöflichem Schutz und blühendem Handel, ebenso von Verfolgung und Vertreibung. Auch, was es mit dem Namen SchUM auf sich hat, wird uns erklärt: Die Abkürzung setzt sich aus den ersten Buchstaben der hebräischen Namen Schpira (Speyer), Warmaisa (Worms) und Magenza (Mainz) zusammen. Das hebräische Wort Schum bedeutet im Übrigen auch Knoblauch. Das ist aber nur ein Zufall.

Dass Not erfinderisch macht, beweist eine wie ich finde außergewöhnliche Tradition, die in der Wormser Synagoge entstanden sein soll: Ein Ehepaar wollte sein Kind beschneiden lassen. Sie waren aber so arm, dass sie sich keine Windel für ihr Kind leisten konnten. Daraufhin soll der Pate des Jungen, der Gelehrte MaHaRIL, kurzerhand das Band einer Thora genommen und den Säugling damit eingewickelt haben. Dieser sogenannte Beschneidungswimpel wurde gewaschen und unter anderem mit dem Namen des Kindes und dem Geburtstag beschriftet und in der Synagoge aufbewahrt. Diese Tradition wurde dann auch bei anderen Säuglingen durchgeführt. Leider sind beim großen Synagogenbrand fast alle der ehemals über 600 Wimpel verbrannt.

„Mittlerweile gibt es wieder eine aktive jüdische Gemeinde in Worms mit etwa 150 Juden, die der jüdischen Gemeinde in Mainz angehört“, erzählt die Gästeführerin. Mit dem Wissen, dass hier wieder jüdische Traditionen gelebt und Gottesdienste gefeiert werden, wird deutlich: SchUM ist keineswegs nur Vergangenheit, sondern auch Gegenwart.

Mikwe – Ort der rituellen Reinigung

Seit 2016 wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, aber trotzdem erwähnenswert, ist die Mikwe aus dem 12. Jahrhundert. Hierbei handelt es sich um ein Tauchbad, das jüdische Frauen nach ihrer Regelblutung und vor ihrer Hochzeit aufgesucht haben. Für das Bad durfte ausschließlich fließendes Wasser oder gesammeltes Regenwasser verwendet werden. Das muss ganz schön kalt gewesen sein, wenn ich so an meine moderne Badewanne mit Warmwasserzufuhr denke. Als architektonisches Vorbild diente den Wormsern die einige Jahre zuvor erbaute Mikwe in Speyer, die auch heute noch besichtigt werden kann – gebaut wie ein Turm in die Erde hinein.

Friedhof Heiliger Sand – Der älteste in situ erhaltene jüdische Friedhof Europas

Wenige Gehminuten sind es vom Synagogenplatz bis zur letzten Station der Führung, dem jüdischen Friedhof: Er gilt als der älteste an Ort und Stelle erhaltene jüdische Friedhof Europas. Dieser liegt außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer und obwohl er von einer belebten Verkehrsstraße umgeben ist und in unmittelbarer Nähe zu einer Bahnstrecke liegt, herrscht an diesem sonnigen Frühlingstag eine friedvolle Stille. Nur das Zwitschern einer Amsel ist zu hören. Wichtiger Hinweis für Besucher: Ebenso wie in der Synagoge dürfen Männer den Friedhof nur mit einer Kopfbedeckung betreten. Wer keine dabei hat, wird am Eingang kostenlos mit einer Haube ausgestattet.

Ein Meer aus Gänseblümchen umgibt im Frühjahr einen Großteil der Grabsteine aus rotem Sandstein. Viele sind von Moos bedeckt, ihre Inschriften lassen sich gar nicht mehr entziffern. Zu gerne würde ich jetzt Hebräisch lesen können, um mehr über die Bestatteten zu erfahren. Einige Steine stehen so schräg, dass sie jeden Moment umzukippen drohen. Was auf den ersten Blick verwildert wirken mag, ist bewusst so gewollt. „Im Judentum ist die Totenruhe sehr wichtig, daher werden umgefallene Steine liegen gelassen und die Gräber in der Regel so belassen, wie sie sind“, erklärt unsere Gästeführerin. Auch fehlt es an Grabschmuck wie Kerzen oder Blumen, den ich von christlichen Friedhöfen kenne.

Die Gästeführerin macht uns auf eine weitere Besonderheit aufmerksam: Anders als auf den meisten jüdischen Friedhöfen sind die Steine nicht nach Osten, also nach Jerusalem, sondern nach Süden ausgerichtet. Warum, weiß niemand so genau. Es wird vermutet, dass die Grabsteine wegen der aus Italien stammenden Juden nach Süden ausgerichtet wurden. Den Grund, warum heute noch viele Juden nach Worms reisen, zeigt uns Karin Kissel ganz am Anfang des Friedhofs. Es geht um zwei besondere Grabsteine, die direkt am Weg liegen und auf denen einige kleine Steine liegen: Der des berühmten Gelehrten Meir von Rothenburg und des Kaufmanns Alexander ben Salomon Wimpfen. Letzterer setzte sich dafür ein, dass die sterblichen Überreste des Rabbi nach Worms gelangten. Sein Wunsch war es, direkt neben dem Rabbi bestattet zu werden, was ihm auch gewährt wurde.

Es geht weiter zum hinteren Teil des Friedhofs, wo sich neuere Grabsteine hauptsächlich aus dem 19. Jahrhundert befinden. Mir fällt sofort auf, dass auf ihnen nicht nur hebräische, sondern auch deutsche Inschriften zu finden sind. Die Grabsteine sind ebenfalls aufwendiger gestaltet als die schlichten Steine auf dem vorderen Teil. Von hier hat man übrigens einen wunderbaren Blick auf den Wormser Dom, den sogenannten Martin-Buber-Blick. Benannt nach dem gleichnamigen jüdischen Philosophen. Ein Ort zum Innehalten.

Ganz besonders berührt mich der Grabstein einer Frau namens Therese, der in seiner Form aus den rund 2500 Steinen heraussticht. Denn dieser ist einem Eichenbaumstumpf mit abgeknicktem Ast nachempfunden, der ein kurzes Leben symbolisiert. Es gibt aber auch immer wiederkehrende Symbole wie Kannen, zwei flache Hände oder Blumen. Auch finden sich die Hauszeichen mancher Familien auf den Grabsteinen. Denn Hausnummern gab es während des Mittelalters noch nicht.

Unscheinbar und kaum mehr zu entziffern, dennoch von enormer Wichtigkeit, ist der älteste Grabstein des Friedhofs. Dieser befindet sich in einer Senke beim Tal der Gelehrten. Er wird auf das Jahr 1058/1059 datiert. Fast 1000 Jahre steht der Stein schon hier! Es ist ein Wunder, wenn man bedenkt, dass dieser Stein sämtliche Kriege und Witterungen überdauert hat. Hier im Tal der Gelehrten findet man übrigens den einzigen Grabstein, der die sonst für jüdische Friedhöfe übliche Ostausrichtung aufweist.

Das Raschi-Haus

Nach einer kleinen Mittagspause spaziere ich nochmal zurück zur Hinteren Judengasse. Dort, wo sich einst ab dem 12. Jahrhundert das jüdische Gemeindehaus befand, steht heute das Raschi-Haus mit der SchUM-Ausstellung. Raschi war ein aus Frankreich stammender Gelehrter, der viele bedeutende Kommentare zum Talmud und zur Bibel verfasst hat. Die Ausstellung ist nicht Teil der Führung, ist aber meiner Meinung nach ein absolutes Muss und bietet eine gute Ergänzung. Neben bewegenden Zeitzeugenberichten von Wormser Juden, kann man auch Kopien wichtiger Urkunden betrachten oder im Untergeschoss sogar die mittelalterliche Bausubstanz sehen. Dort befindet sich auch das bekannteste Ausstellungsstück: Der Golem, eine Schutzfigur, gefertigt aus hebräischen Holzbuchstaben vom Künstler Joshua Abarbanel. Die Idee dieser Schutzfigur geht in Worms bis ins 13. Jahrhundert zurück. Der Legende nach wird – vereinfacht erklärt – der Golem aus unbelebter Materie sowie bestimmten Buchstaben erschaffen.

Zwei Ausstellungstücke sind mir ganz besonders in Erinnerung geblieben: Eine zum Teil verbrannte Thora-Rolle mit einem ebenfalls vom Feuer gezeichneten Beschneidungswimpel. Davon wurde während der Führung berichtet. Für mich sind sie wichtige Dokumente, die zeigen: Die Geschichte darf sich nicht wiederholen.

Der jüdische Friedhof in Mainz

Wenige Tage später mache mich auf nach Mainz zum sogenannten Judensand, dem jüdischen Friedhof und der zweiten Station auf meiner Reise zu den rheinhessischen SchUM-Stätten. Mit der Gästeführerin Claudia Maria Strehl bin ich dort zu einer Führung verabredet. Ich muss zugeben, der jüdische Friedhof ist mir nicht ganz fremd: Zwei Jahre lang bin ich täglich auf dem Weg zur Arbeit hier an der Mombacher Straße vorbeigegangen. Wenn ich es nicht eilig hatte, bin ich oft stehen geblieben, um die Grabsteine aus der Ferne zu betrachten. Nun hatte ich endlich die Möglichkeit mich im Rahmen einer Führung genauer auf dem Friedhof umzuschauen.

Im Gegensatz zum jüdischen Friedhof in Worms ist der in Mainz nicht frei zugänglich. Auch kann nur der untere Teil, der sogenannte Besucherfriedhof, bei Führungen besichtigt werden. Der obere Teil, der Denkmalfriedhof, liegt in unmittelbarer Nähe zum Best Western Hotel und ist Besuchern nicht zugänglich. Lediglich durch einen Zaun hat man einen Blick auf die Grabsteine. Aber es ist noch einiges geplant: Denn hier oben soll ein Besucherzentrum entstehen.

„Leider stehen viele der Grabsteine nicht mehr an ihrem originalen Platz“, sagt Gästeführerin Claudia Strehl. Während der letzten Jahrhunderte wurden nämlich viele Steine abgetragen und als Baumaterial verwendet. Erst bei Bauarbeiten in den letzten 200 Jahren wurden sie dann zufällig gefunden und schließlich wieder auf dem Denkmalfriedhof aufgestellt. Aber es werden auch noch einige Grabsteine unter der Erde vermutet. Frau Strehl kennt sich durch ihre langjährige Tätigkeit als Gästeführerin auf dem Friedhof bestens aus und stellt fest: „Einige Grabsteine haben sich im Laufe der Jahre verändert. Die Natur holt sie sich irgendwann zurück. Und obwohl ich hier schon etliche Male war, entdecke ich jedes Mal neue Details an den Grabsteinen“. Viele Einschusslöcher an den Steinen zeugen von den kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrhunderte.

Bei etwa 1500 Grabsteinen ist es natürlich unmöglich, sich im Rahmen der Führung alle genau anzusehen. Sie werden nach wie vor fachmännisch dokumentiert sowie katalogisiert und zum Teil auch restauriert. Einige Grabsteine sind daher mit rot-weißem Flatterband markiert, andere wiederum mit Plastikfolien schützend umhüllt. Hier kann man den Restauratoren aktuell bei der Arbeit zusehen.

Du möchtest noch mehr über die jüdische Geschichte in Mainz erfahren? Dann ist die Führung Magenza – Das Jüdische Mainz – Eine der drei SchUM-Städte genau das richtige. Ebenso lohnt sich ein Besuch im Landesmuseum Mainz, das die Dauerausstellung Judaica beherbergt.

SchUM-App – Ein Multimodales Erlebnis

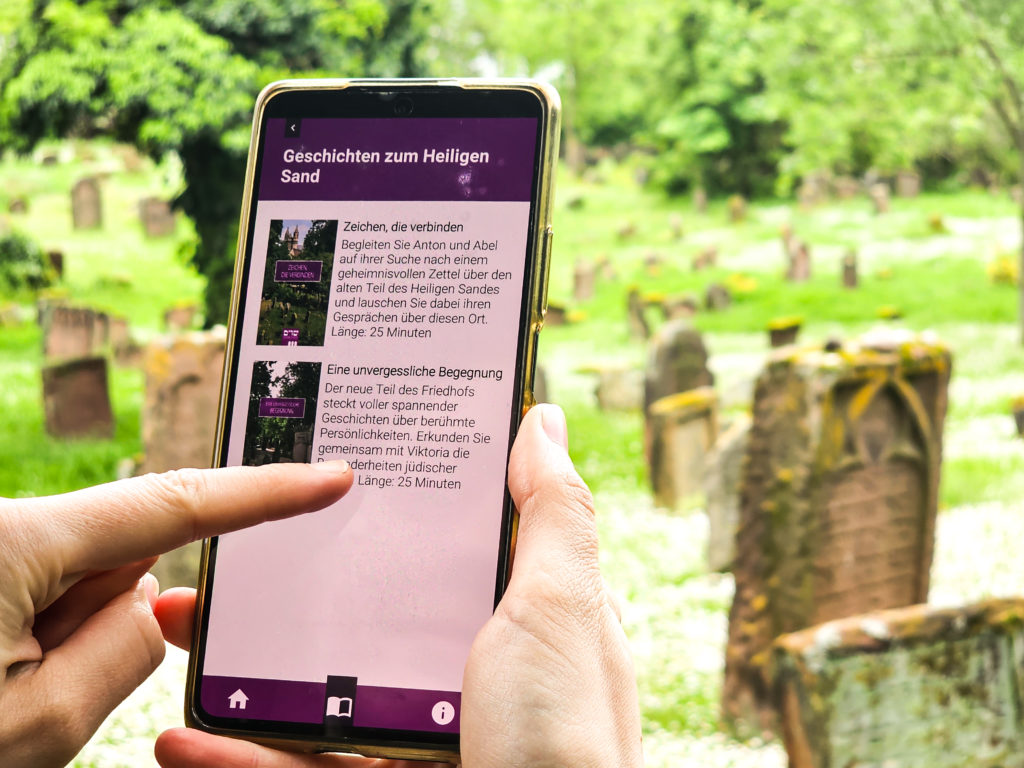

Wer lieber auf eigene Faust die Welterbestätten erkunden will, dem kann ich die kostenlose SchUM-App sehr empfehlen. Ich habe die App auf dem jüdischen Friedhof in Worms ausprobiert. Wie in einem Hörspiel begegnet man entlang der Stationen verschiedenen Protagonisten und erfährt so mehr über die Geschichte dieser besonderen Orte. Perfekt für Familien mit Kindern oder diejenigen, die eine klassische Führung zu langweilig finden. Ergänzend gibt es alte Fotoaufnahmen und allgemeine Infos zu Parkmöglichkeiten und Öffnungszeiten. Zu den Städten Mainz und Speyer gibt es ebenfalls Interessantes zu erfahren. Um andere Besucher nicht zu stören, sollten beim Abspielen der Geschichten Kopfhörer getragen werden oder die Lautstärke auf ein Minimum reduziert werden.

Programm am UNESCO-Welterbetag

Wenn du dich wie ich ebenfalls für das jüdische Weltkulturerbe interessierst, dann habe ich noch einen weiteren Tipp: Anlässlich des UNESCO-Welterbetags am 2. Juni 2024 öffnen die 52 Welterbestätten in Deutschland ihre Tore. Auch die SchUM-Stätten in Worms und Mainz haben ein vielfältiges Programm mit kostenlosen Führungen und freiem Eintritt in das Raschi-Haus zu bieten. Eine Premiere: Im Raschi-Haus werden erstmals historisch bedeutende Pergamentblätter mit Kommentaren des Gelehrten Raschi präsentiert. Auch wird es eine exklusive Führung zur Mikwe in Worms geben, die du dir nicht entgehen lassen solltest.